🤧 Аллергии и атопия — когда нужны IgE/кожные тесты, а когда — дневник провокаторов.

Привет! С вами снова команда МедАссист ии. Сегодня поговорим о теме, которая с приходом весны, да и в любое другое время года, заставляет многих из нас чесаться, чихать и с подозрением смотреть на котиков, березы и арахис. Речь пойдет об аллергии.

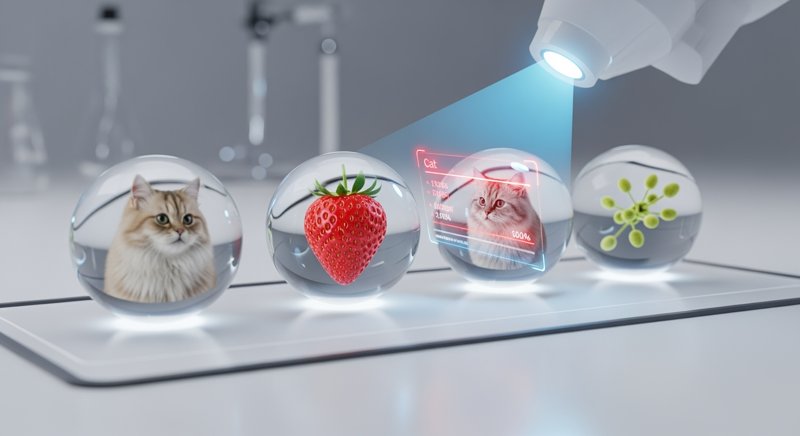

Казалось бы, что тут сложного? Зачесался нос — сдал кровь «на всё», получил список «врагов», выкинул из дома кота, из холодильника — клубнику, и живешь счастливо. Но если бы все было так просто, аллергологи остались бы без работы. На практике такой «ковровый» подход часто приводит к ненужным диетам, ипохондрии и войне с ветряными мельницами, пока настоящий виновник тихо сидит в углу.

Так как же поймать провокатора? Когда нужно бежать в лабораторию за анализом на иммуноглобулины E (IgE) или делать кожные пробы, а когда — запастись терпением и ручкой, чтобы стать настоящим Шерлоком Холмсом для собственного организма? Давайте разбираться.

Матчасть: Иммунитет на тропе войны, или что такое IgE

Чтобы понять логику диагностики, нужно на пальцах разобраться, что вообще происходит внутри нас при аллергии. Представьте, что ваша иммунная система — это сверхбдительная служба безопасности. Ее задача — отличать «своих» от «чужих» и немедленно атаковать чужаков (вирусы, бактерии, паразитов).

Но иногда в этой системе происходит сбой. Она начинает воспринимать абсолютно безобидные вещи — пыльцу растений, белок коровьего молока, частички кошачьей кожи — как смертельную угрозу. Такую врожденную или приобретенную склонность к неадекватным иммунным реакциям называют атопией.

Когда потенциальный аллерген впервые попадает в организм атопика, иммунные клетки (B-лимфоциты) получают приказ: «Тревога! Запомнить этого врага и при следующей встрече — уничтожить!». Для этого они производят специальные «сигнальные ракеты» или, если хотите, «персональные ордера на арест» — антитела класса Immunoglobulin E (IgE).

Каждый такой IgE — узкий специалист. Один заточен только под белок березовой пыльцы, другой — только под компонент арахиса, третий — под эпителий кошки. Эти IgE садятся на поверхность особых клеток-«минеров» — тучных клеток, которые в изобилии находятся в коже, в слизистых носа, глаз, бронхов. И сидят, ждут. Этот процесс называется сенсибилизацией. Организм «взведен», но внешне это никак не проявляется. Вы можете быть сенсибилизированы к чему угодно и даже не догадываться об этом.

А вот когда аллерген попадает в организм во второй (и последующие) разы, начинается самое интересное. Он, как ключ к замку, подходит к двум соседним молекулам IgE на тучной клетке. Щелк! Это сигнал к действию. Тучная клетка взрывается, выбрасывая наружу гистамин и кучу других активных веществ. И вот уже они вызывают всё то, что мы называем аллергией: отек, зуд, насморк, слезы, спазм бронхов.

Ключевая мысль, которую нужно запомнить:

- Сенсибилизация — это просто наличие IgE, «ордеров на арест». Это потенциальная готовность к реакции.

- Аллергия — это уже сама реакция, клинические симптомы, которые возникают при контакте с аллергеном у сенсибилизированного человека.

Наличие сенсибилизации НЕ РАВНО наличию аллергии. И вот на этом спотыкаются 90% людей, пытающихся диагностировать себя самостоятельно.

Орудия детектива: Лабораторная диагностика

Итак, у нас есть два основных способа обнаружить ту самую сенсибилизацию.

1. Анализ крови на специфические IgE

Это самый популярный метод. Вы сдаете кровь из вены, и в лаборатории определяют, есть ли в ней «ордера на арест» к конкретным аллергенам: пыльце, плесени, продуктам, животным. Можно сдать кровь на один аллерген, а можно — на целую панель (например, «респираторная» или «пищевая») или даже сделать дорогой и модный тест ImmunoCAP ISAC сразу на 112 аллергокомпонентов.

- Плюсы:

- Безопасность. Никакого контакта с аллергеном, никакой реакции вы не получите. Можно делать даже в период обострения.

- Удобство. Не требует отмены антигистаминных препаратов.

- Количественная оценка. Результат выдается в цифрах (кЕ/л), что позволяет оценить уровень сенсибилизации (хотя высокий уровень не всегда означает тяжелую реакцию, и наоборот).

- Минусы и подводные камни:

- Главный минус: Этот анализ показывает только сенсибилизацию. Вы можете получить высокий уровень IgE к треске, но при этом спокойно есть ее всю жизнь без единого симптома. И что делать с этой информацией? Ничего. Запрещать себе треску в таком случае — бессмысленно и вредно.

- Ложноположительные результаты. Иногда IgE могут перекрестно реагировать на похожие по структуре белки. Классический пример: у человека аллергия на пыльцу березы, а анализ показывает IgE к яблоку, персику, сое. Это не значит, что у него аллергия на все эти продукты. Просто их белки похожи на белок березы. Реакция может быть (синдром оральной аллергии — зуд во рту), а может и не быть.

- Цена. Комплексные панели могут стоить очень дорого, а информативность их для конкретного пациента бывает сомнительной.

2. Кожные пробы (прик-тесты)

Метод старый, как мир, но не менее эффективный. На кожу предплечья наносятся капельки с растворами разных аллергенов, и через эти капли делается крошечный, почти безболезненный укол-царапина (prick). Если у вас на тучных клетках кожи сидят нужные IgE, то через 15-20 минут в месте укола разовьется локальная реакция — покраснение и волдырь, похожий на укус комара.

- Плюсы:

- Быстрота и наглядность. Результат готов через 20 минут. Вы и врач своими глазами видите реакцию.

- Высокая чувствительность. Особенно для респираторных аллергенов (пыльца, клещи).

- Дешевизна. Обычно это дешевле, чем сдавать кровь на большую панель.

- Минусы и подводные камни:

- Требует подготовки. За 5-7 дней нужно отменить антигистаминные, иначе они подавят реакцию и тест будет неинформативным.

- Нельзя делать в период обострения аллергии или при сильном поражении кожи (например, при атопическом дерматите на предплечьях).

- Есть минимальный риск системной реакции. Поэтому пробы должен проводить только аллерголог в специально оборудованном кабинете.

- Они тоже показывают сенсибилизацию! Да, это уже реакция «в пробирке», но на коже. Она не всегда на 100% соответствует тому, что произойдет, если вы съедите этот продукт или вдохнете пыльцу.

Вывод по тестам: И анализ крови, и кожные пробы — это отличные инструменты, но они отвечают только на один вопрос: «Есть ли у организма “оружие” (IgE) против этого конкретного вещества?». Они не отвечают на главный вопрос: «А стреляет ли это оружие в реальной жизни?».

Главное оружие: Дневник провокаторов

И вот тут на сцену выходит самый мощный, самый дешевый и самый недооцененный диагностический инструмент — вы сами. Точнее, ваша наблюдательность, зафиксированная на бумаге (или в заметках в телефоне).

Дневник — это не просто список съеденного. Это протокол наблюдения за своей жизнью, который помогает связать причину и следствие. Именно он превращает абстрактную цифру из лаборатории в конкретного виновника ваших бед.

Когда дневник — ваш главный инструмент?

- При пищевой аллергии. Особенно при немедленных реакциях. Зачесались губы через 5 минут после креветок? Отек язык после ореха? Покрылись крапивницей после омлета? Запишите! Два-три таких эпизода — и у вас практически готовый диагноз, который врач потом может подтвердить тестом.

- При неясных симптомах. Кожа то лучше, то хуже. В животе периодически ураган. Нос закладывает без видимой причины. Когда нет четкой связи «съел-зачесался», только методичное ведение дневника поможет выявить скрытые закономерности.

- Когда тесты показывают сенсибилизацию к десятку продуктов. Вы получили простыню из лаборатории, где у вас «аллергия» на молоко, пшеницу, яйцо, курицу, говядину, сою и кошку. Жить на одной гречке с водой? Нет! Начинаем вести дневник и делать провокации (под контролем врача!). Оставляем в рационе гипоаллергенную базу и по одному вводим «подозреваемых», внимательно отслеживая реакцию. Часто выясняется, что из всего списка клинически значимы один-два продукта, а остальные — просто «лабораторный шум».

И вот когда у вас на руках целый букет таких неспецифических жалоб и запутанные результаты анализов, легко растеряться. Кстати, именно для таких случаев, чтобы помочь разложить всё по полочкам и понять, с каким специалистом лучше обсудить эту «сборную солянку», и создавался наш помощник МедАссист ии. Вы можете загрузить свои анализы, описать симптомы, а система поможет структурировать информацию и подготовиться к визиту к врачу, чтобы ваш разговор был максимально предметным.

Как вести дневник?

Создайте таблицу с колонками:

- Дата и время.

- Еда и напитки. Пишите ВСЁ. Не «суп», а «борщ (свекла, капуста, картошка, говядина), сметана». Не «бутерброд», а «хлеб ржаной, масло сливочное, сыр Гауда».

- Симптомы. Максимально подробно. Не «аллергия», а «сильный зуд век, заложенность носа справа, один раз чихнул, на левом локте появилось красное пятно 2х2 см, чешется». Оценивайте интенсивность по 10-балльной шкале.

- Окружение и события. «Гулял в парке, цветет береза», «Был в гостях, там кошка», «Убирался дома, пылесосил», «Сильный стресс на работе».

- Лекарства. «Принял Лоратадин 1 таблетку в 14:00, зуд уменьшился через 40 минут».

Достаточно вести такой дневник 1-2 недели, чтобы выявить большинство очевидных связей.

Синтез: Собираем пазл

Так когда же что нужно? Идеальная стратегия — это комбинация методов, где врач выступает главным стратегом.

-

Сценарий 1: Классический поллиноз. У вас каждую весну с конца апреля по май текут сопли, чешутся глаза и заложен нос. Врач слушает вас, смотрит в календарь цветения и говорит: «Очень похоже на березу». Чтобы подтвердить это, он назначает прицельный анализ на IgE к пыльце березы (или ее главному белку Bet v 1). Тест положительный. Пазл сошелся. Дневник тут не особо нужен, связь и так очевидна.

-

Сценарий 2: Атопический дерматит у ребенка. У малыша постоянно плохая кожа. Вы сдаете панель, которая показывает сенсибилизацию к молоку, яйцу, клещу домашней пыли. Что делать? Убрать всё сразу? Нет. Это может привести к дефициту питательных веществ. Здесь на первое место выходит диагностическая диета под контролем врача и дневник. Убираем один продукт (например, молоко) на 2-4 недели и смотрим по дневнику — стала ли кожа лучше? Если да — вот он, наш триггер. Если нет — возвращаем молоко и убираем яйцо. А параллельно боремся с клещом (второй подозреваемый). Тесты здесь — лишь список «подозреваемых», а дневник — главный инструмент следствия.

-

Сценарий 3: Крапивница неясного генеза. Вас периодически обсыпает волдырями. Связи с едой вы не видите. Тесты на IgE чистые. Вот тут дневник становится вашим всем. Возможно, дело не в классической IgE-зависимой аллергии. Триггером могут быть лекарства (аспирин, ибупрофен), консерванты, стресс, перегрев. Только скрупулезный дневник поможет это отследить.

Заключение

Давайте подведем итог. Лабораторные и кожные тесты — это разведка. Они показывают диспозицию, наличие у организма «войск» (IgE) против потенциального врага. Это карта местности, на которой отмечены все возможные угрозы.

А дневник — это донесения с передовой. Он показывает, кто, где и когда реально атакует.

Никогда не ставьте себе диагноз и не садитесь на жесткие диеты только на основании анализов. Положительный тест — это не приговор, а лишь повод для дальнейшего расследования. И главным следователем в этом деле, под руководством вашего врача-аллерголога, являетесь вы сами.

Будьте внимательны к себе, не бойтесь анализов, но и не переоценивайте их. И помните, что самый точный диагноз — тот, где данные лаборатории совпадают с реальной картиной вашей жизни.

Ваша команда МедАссист ии.

См. также

Обновлено: 19.09.2025